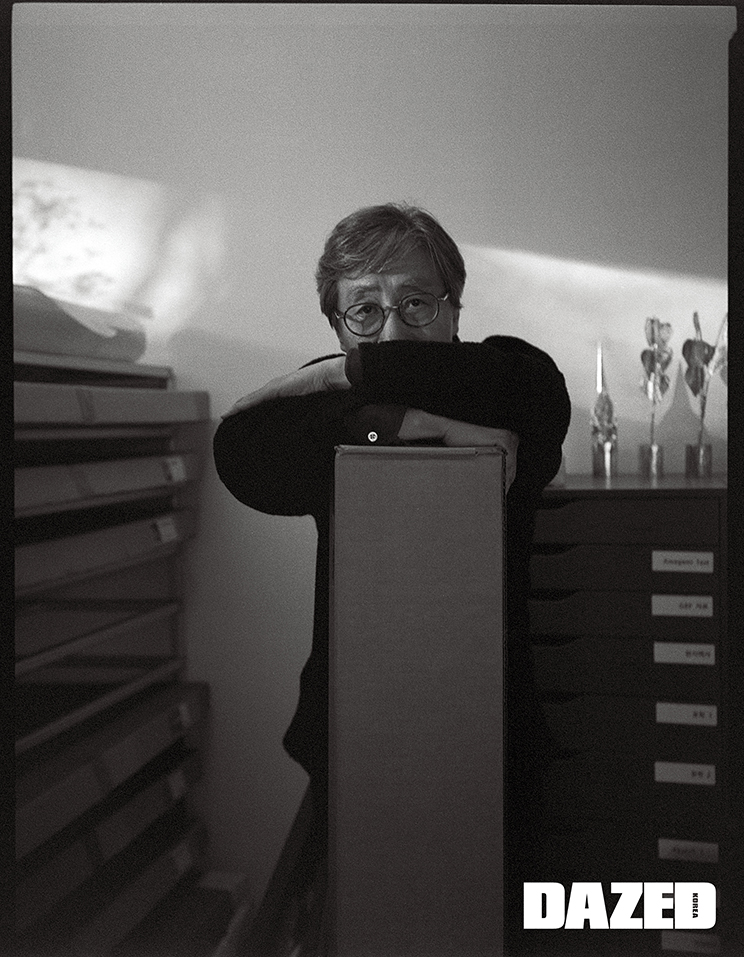

KOO, 구본창

구본창을 기억하는 방식은 이래저래 다양하겠지.

시대를 풍미한 패션 사진가, 찢어진 천 위에 새겨진 매혹적인 남성 누드 흑백사진, 말라비틀어진 비누의 아름다움, 달항아리 속 본 적 없는 새로운 얼굴 같은 것들에서, ‘나는 구본창을 알고 있지’ 생각하기도 하겠지.

지금 국제갤러리 부산에는 그 구본창의 사진이 잔뜩 걸려 있다. 거기서 전시를 보고, 하얀 대구탕을 먹고, 해운대 백사장이 내려다보이는 파라다이스 호텔 로비에 마주 앉는 상상을 하긴 했다.

하지만 그러자고 청하지 않았다.

웬일인지 두부 장수 딸랑거리는 것도 보기 싫어 창문에까지 종이를 발라서 가리고 살았다는 젊은 구본창을 만나고 싶어서, 그때의 그와 사진이 어쩌자고 사무치게 궁금해서.

그래서 먼지 가득한 화요일 오후, 분당에 있는 그의 작업실로 갔다.

처음 뵙겠습니다. 근데 아는 사람 만나러 오는 기분이 들었어요. 건강하세요?

다행히 아직은 괜찮아요. 내가 원래 쓰러질 때까지 오기로 버티는 성격이라 대충 아프다고 해야 할 걸 안하고 그러진 않아. 근데 뭘 잔뜩 들고 왔어요?

이거 쌀로 만든 케이크예요.

너무 많이 산 거 아니에요?(웃음) 이따가 같이 나눠 먹죠.

근데 선생님, 여기 팀원들에게 잔소리 좀 하시던데요?

하하. 내가 워낙 잔소리를 많이 하긴 하지. 아니야, 근데 잘 챙기는 거예요. 그래도 서울에서 멀리 분당까지 손님들이 왔는데 잘 대접 하고싶은 게내 마음이니까요. 팀원들이 커피는 잘 내올지, 보니까 케이크 놓을 접시도 없더라고. 쌀로 만든 케이크는 이따가 같이 먹고 나는 우선 이 초콜릿 케이크 반쪽만 먹어야겠다.

단것 좋아하세요?

좋아해요, 이런 거. 생각 같지 않고 나도 말랐는데 요즘 콜레스테롤 수치가 높아. 주의해야 하긴 하지. 젊은 시절 독일에서 유학하면서 제대로 먹는 법을 몰랐어. 맨날 빵이나 치즈만 먹고, 어떤 날은 바나나 하나로 한 끼 떼우고 했으니까. 습관이 들어서 이런 거 좋아해요. 나도 건강한 줄 알았는데 2000년대 초반인가 파리에 다녀오다가 심장에 약간 무리가 와서 좀 그랬죠. 주의하는 편이에요.

요즘 주로 뭘 하세요?

전시가 많았지, 뭐. 지난가을에는 연거푸 전시가 많았어요. 대구에 있는 갤러리 분도에서 개인전을 크게 했고, 그거 끝나자마자 국제갤러리 부산에서 지금 또 전시하고 있거든. 전시라는게 이것 저것 준비할 것도 많고, 다 끄집어내서 정리도 해야 하니까 기운을 많이 뺐지.

...

누구는 사진가 구본창을 패션 사진가로 기억해요. 또 누구는 백자를 찍는 사진가로 알죠. 그런데 저는 선생님의 다큐멘터리 스냅사진을 기억해요. 도시와 사람의 얼굴을 거칠게 찍은 ‘일 분간의 독백’이나 ‘긴 오후의 미행’ 같은 초기작이 자꾸만 저를 건드리거든요.

내 초기작을 알아봐주니 꽤 새롭네요. (그는 인터뷰 내내 나지막 한 목소리로 팀원에게 사진집을 비롯한 이것저것 자료를 내오라고 지시했다. 그 지시는 꽤 구체적이었는데, 예를 들면 1층 유리장 오른쪽 세번째 칸 선반에 있는 전시 도록을 내오라는 식이다.) 이거 한번 보세요. 이게 내 초기작을 모아 만든 소책자인데요, 사진을 시작한 처음에는 카메라 한 대 들고 다니면서 이런 사진을 많이 찍었어요. 이게 내 처음인 셈이지. 독일 유학 끝내고 서울로 돌아온 게 1980년대 중반인데 그때만 해도 이런 스냅사진을 받아 주는 분위기가 아니었어요. 요즘은 레스LESS나 뭐 그런 친구들이 스냅사진으로 전시도 하고 상업적인 일도 많이 하잖아요. 당시엔 도시를 기록한 스냅사진을 감히 예술 작품이라 생각하지 않았죠. 한국에서 멀쩡한 직장 다니다가 독일까지 가서 사진을 배워 왔는데 아무도 찾지 않으니 참 많이 외로웠지. 근데 어느 날 서미갤러리와 인연이 닿았어요. 청담동의 메이저 갤러리에서 연거푸 전시 하면서 사진가로 자리매김할 수 있었지.

‘생각의 바다’와 ‘숨’, ‘굿바이 파라다이스’라는 작업이죠?

맞아요. 그때부터 지금까지 스냅이라는 형식을 마음속에 항상 간직하고 있어요. 지난주에 인도 다녀왔는데 거기서도 이런저런 사진 참 많이 찍었어요. 이따가 다 보여줄게요.

부지런하시기도 하고, 참 성실한 작업자시네요.

맞아요. 그건 나도 인정. 내가 다른 걸 안 하니까요. 누가 시켜서 억지로 하는 것도 아니고 좋아서 하는 거니까 즐겁게 하는 거죠.

익숙함과 무딤이라는 구실 뒤에 숨어서 좀 게을러질 수도 있을 텐데요.

근데 그건 본성이지, 뭐. 나는 아직 사진 찍는 게 재미있어요. 특히 사람 얼굴은 여전히 기를 쓰고 찍어요. 휴대폰 카메라로도 많이 찍고.

선생님이 서울의 얼굴을 찍던 천구백팔십몇 년에 비해 지금은 어떤 것 같으세요?

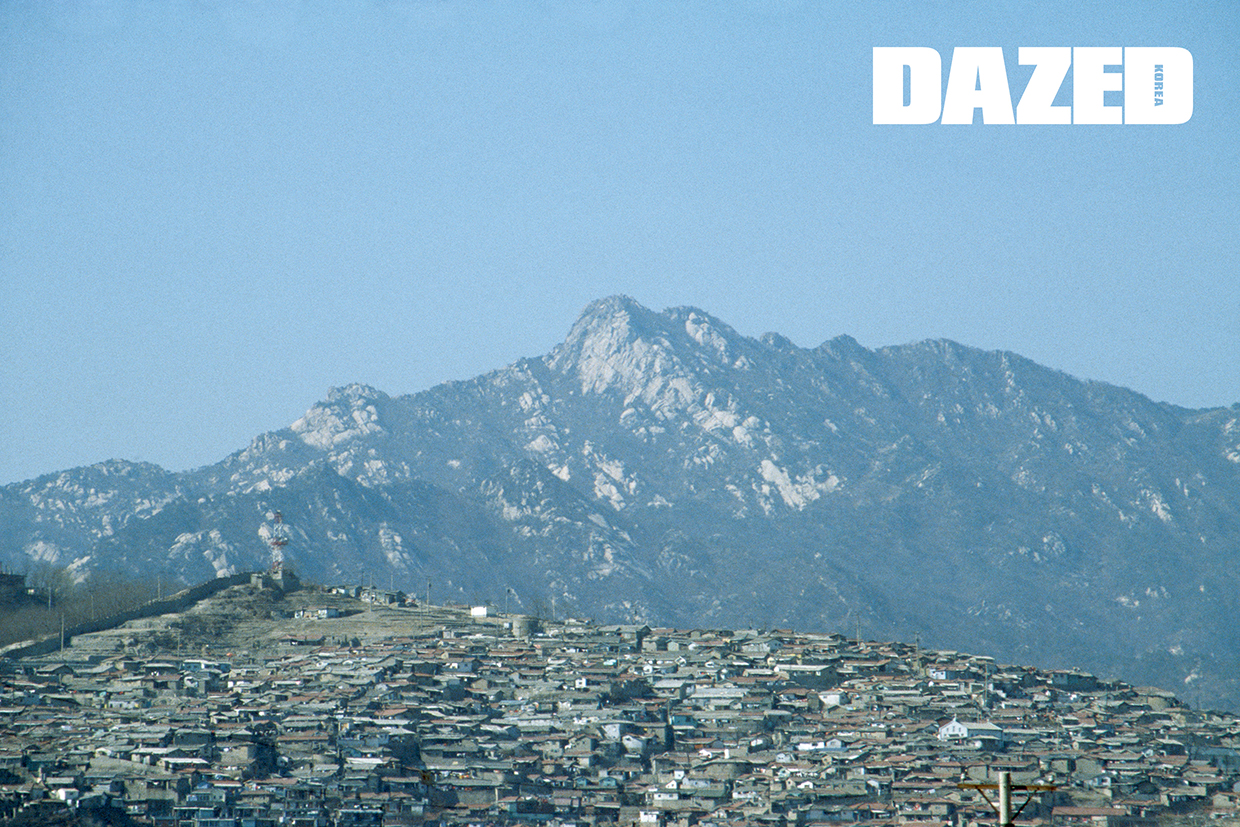

한국에 돌아와서 서울의 일상을 기록한 작업이 ‘긴 오후의 미행’ 인데요, 확실히 그때보다 매력이 없어지긴 했죠. 우리나라 자체가 빠른 시간에 참 많이 변했으니까요. 지금은 서울이나 부산이나 제 주시나 다 같은 얼굴을 하고 있잖아요. 솔직히 말하면 재미없지.

...

지금의 패션 사진은 어떠세요?

서점 나가면 새로 나온 패션 잡지를 후루룩 다 봐요. 이제 보면서 ‘이건 옛날에 다 했던 건데’ 뭐, 그런 생각하지.(웃음) 패션도 돌고 도니까 완전히 새로운 건 없는거 같아. 게다가 패션 하는 사람들이 미술에서 차용하는 것도 많고 하니까 아주 낯설진 않지. 나는 패션 사진에서 모델의 힘이 가장 크고 중요하다고 생각해요. 스타일링은 누가 새롭게 한다고 해야 어느 정도인 거 같거든. 요즘 패션 사진이나 잡지를 만드는 분들이 모델을 좀 더 신중하고 사려 깊게 선택했으면 좋겠어. 좋은 모델을 보는 눈이 부족한 것 같기도 하더라고요.

사진가에게 ‘잘 본다는 것’은 어떤 의미일까요?

어떤 사람이 카메라 앞에 섰을 때 ‘이 사람의 매력은 이거다’ 볼 줄 알아야죠. 그리고 그 매력을 끌어낼 때까지 끈질기게 붙어서 찍어야 하고. 그게 재주인 거 같아요. 내 자랑은 아니지만, 적어도 나는 그런 능력은 가지고 있는 거 같아.(웃음) 그건 타고난 기질이기도 하지만 후천적으로 노력해야 해요. 좋은 거 많이 보고, 다른 사람에게 자극받고 그런 게 중요해.

...

더 많은 화보와 기사는 <데이즈드> 2월호에서 만나볼 수 있습니다. ⠀

Check out more of our editorials and articles in DAZED KOREA February print issue.