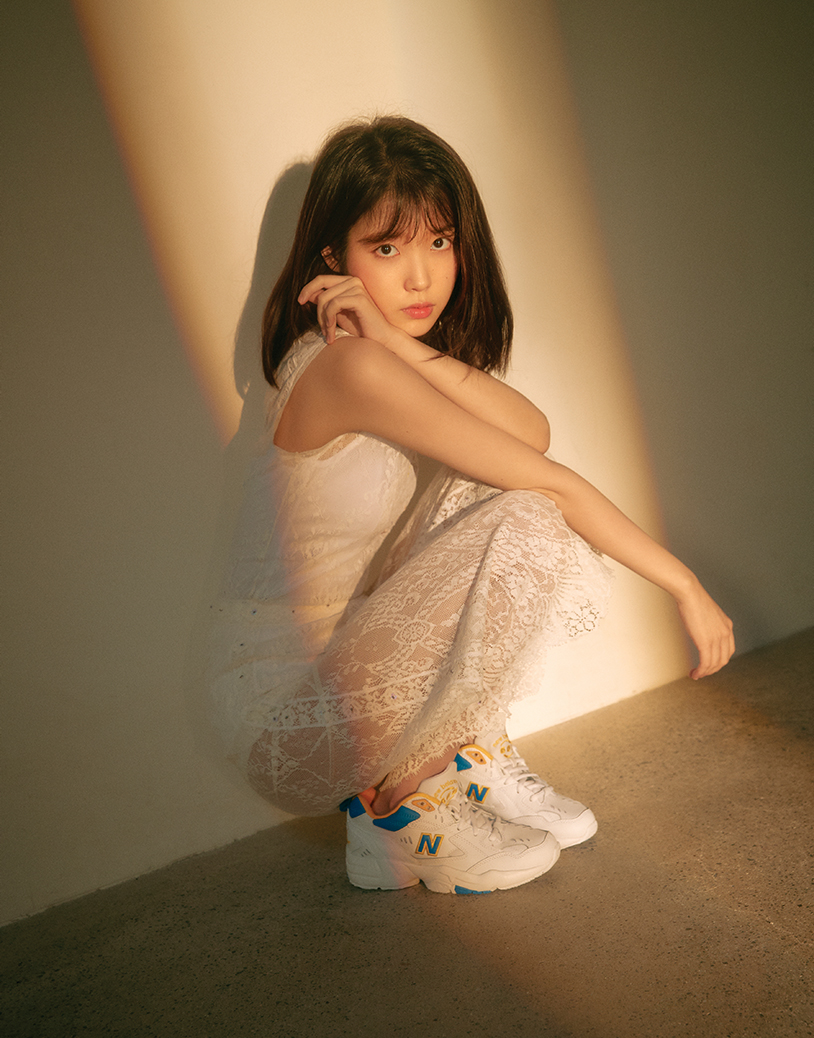

아이유의 10년, <데이즈드>의 10년, 꽃다운 나이에 바치는 꽃다운 꽃다발. 마침내 점점 새로워지려는 균형.

Text Woo Chul Jang

Editor Jong Hyun Lee

Fashion Joo Hee No

Photography Jung Wook Mok

Hair Yun Seo

Makeup Shinae Set Yeo Jung Yoo

UNI 서클 로고 티셔츠와 WX608WT1 스니커즈는 뉴발란스(New Balance), 팬츠는 프론트로우(Front Row).

WX608WP1 스니커즈는 뉴발란스(New Balance), 이너로 입은 슬립과 시스루 원피스는 모두 제인송(Jain Song).

WX608WI1 스니커즈는 뉴발란스(New Balance), 뷔스티에 톱은 겐조(Kenzo), 시스루 터틀넥은 그레이양(Grey Yang), 팬츠는 폴앤앨리스(Paul & ALice).

UNI 테이프 로고 티셔츠와 WX608WP1 스니커즈는 뉴발란스(New Balance), 팬츠는 제곱(X2).

WOMEN 테이프 로고 티셔츠는 뉴발란스(New Balance).

WX608WT 스니커즈는 뉴발란스(New Balance), 구조적인 형태의 셔츠 원피스는 아이린 by 분더샵(Irene by BOONTHESHOP).

레인보 레터팩 티셔츠와 WX608WT1 스니커즈는 뉴발란스(New Balance).

UNI 스몰 로고 슬리브리스 티셔츠와 WOMEN 하이웨스트 레터 블록 레깅스, FESTAVAL PACK 사코슈 백, WX608WI1 스니커즈는 모두 뉴발란스(New Balance).

아이유에게 생각나는 대로 고른 스무 개의 낱말을 보냈다. 그중 아이유가 열 개를 다시 골랐다.

<데이즈드>의 창간 10년과 아이유의 데뷔 10년을 나란히 두는 인터뷰는 거기서 시작되었다.

스무 개 낱말 중에 열 개를 골랐죠? 그 열 개를 보고 무슨 생각이 들었냐면, 원고를 교정 본 것 같았어요. 군더더기를 말끔히 쳐내겠다!

음, 저는 이 단어 이 주제로 어떤 질문이 들어올까? 그걸 중점으로 골랐어요. 뭔가 이런 질문이 들어올 거 같다고 예상이 가는 건 뺐고요.

첫 낱말, 눈동자부터 해볼까요?

어, 저는 제 눈동자가 되게 ‘있다’라고 생각을 하기는 했어요.

내가 보지 않더라도 나를 보는 눈이라는 생각이 들어요. 아이유 씨 눈이. 고양이가 그렇잖아요. 내겐 고양이가 안보여도 고양이는 어딘가에서 분명 나를 보고 있죠.

감사합니다. 제 얼굴이 선이 딱 드러나는 강한 얼굴은 아니에요. 그래서 얼굴을 본 잔상에 눈동자가 남지 않나 그런 생각을 많이 했어요.

그런 얼굴이 마음에 드나요?

요즘은 마음에 들어요. 이랬으면 좋겠다 저랬으면 좋겠다, 그런 생각이 없어지면서 마음에 들기 시작한 거 같아요. 이게 좋은 건가?

생각과 얼굴이 균형을 잡는 걸까요?

아, 균형이 맞는 거 같아요. 요즘엔 확실히 마음에 들 때가 더 많아요. 딱 평균치의 제 얼굴이라는 게 있잖아요. “내 얼굴은 보통 이렇지”라고 평균을 내는 얼굴요. 요즘은 “오? 더 괜찮은데?” 싶은 날이 점점 늘어나고 있는 것 같아요.

그래서일까요? 카메라 쳐다보는 눈을 옆에서 보는 것도 흥미로웠어요.

사진 찍는 건 좋아하는데 화보 찍는 건 그렇게 좋아하진 않아요. 왜냐하면 어떤 콘셉트를 가지고 이렇게 가는 게 좀 머쓱해요. 무대에서 노래를 하거나 카메라 앞에서 연기를 하는 것처럼 완전히 어떤 캐릭터를 부여받은 건 아니잖아요. 그런 채로 캐릭터를 강조해서 사진을 찍는다는 게 언제나 좀 머쓱해요. 활동한 시간에 비해 화보가 적은 것도 그런 이유일 것 같아요. 그냥 일상 사진 찍는 건 참 좋아하는데 이렇게 화보를 찍는 건 선호하는 활동이 아니었어요.

이런 촬영은 아무래도 빡빡하게 뭔가를 드러내야 하니까요. 어쩌면 여지없이 가혹하게 그것만 콱 짚어내서. 책임감이 중요한 사람에게는 갑자기 닥친 일처럼 어려울 거라는 생각도 드네요. 별자리가 황소자리죠?

맞아요. 어, 일기장에도 엄청 많이 쓰는 말이 ‘책임감’이에요. 제일 저를 이루는 말 같아요.

잔상이 남는 눈동자와 점점 마음에 들 때가 많은 얼굴, 그리고 책임감. 아이유 씨가 타인을 마주할 때의 생각이 궁금합니다. 아이유는 어떻게 사람을 보나요?

사람을 볼 때요? 이것도 요즘 달라진 것 중 하난데, 전에는 제 안에 카테고리가 있었어요. 이런 부류의 사람, 저런 부류의 사람. 그리고 그게 좀 맞아왔어요, 그 판단이. 근데 최근에는 제 카테고리와 엇나가는 사람이 많더라고요. 아, 이런 식으로 사람을 쉽게 분류하면 안 되겠다, 나는 사람을 많이 만나볼 필요가 있다, 생각하고 있어요.

뭔가 아는 눈, 그것도 고양이랑 비슷하네요. 비교하자면 강아지는 뭘 몰라서 더 귀여운 눈 같잖아요. 사람에 대해 새삼 호기심이 더 생기고 있다는 건가요?

네, 아주 재미있어요. 그러니까 보통은 내가 이런 액션 그러면 상대방은 이런 리액션 그럼 나는 다시 이런 리액션, 이렇게 흘러가는 게 있었거든요. 근데 꼭 그렇지 않구나. 최근에 친구랑 장난치면서 이야기하다가 제가 그랬어요. “아, 비밀이 많은 사람이야.” 그 친구한테 툭 까놓고 한번 물어봤어요. “왜 여기서 이렇게 말해? 왜 여기서 이렇게 말을 끝내? 뭔가 숨기는 게 있는 거야? 아니면 정말 내가 모르는 사람인 거야?” 친구가 진지하게 생각하더니 “어, 나는 숨기는 것도 아니고 아주 독특한 사람도 아니고 그냥 네가 생각하는 내가 없는 거야. 나는 그냥 다른 사람인 거야”라고 얘기하는데 엄청 놀라웠거든요. 전혀 생각을 못 했던 류의 문장도 아니었는데, 그 친구 입을 통해 들으니까 ‘그래 이런 식으로는 아니구나’하는 생각이 딱 들면서 “야, 그 말 너무 좋다. 다시 해줘, 다시 해줘.” 문자로도 받았어요. 그저 내가 원하는 뭔가가, 어떤 사람이 있을 뿐이구나. 재미있다는 생각이 들어요.

지금 눈이 더 커졌어요.

제가 호기심이 좀 있어요. 궁금한 거 못 참고. 근데 빈도수가 잦지는 않아요. 어떤 하나에 꽂히면 이거는 알아야 돼, 그런 성격 때문에 스스로 피곤하기도 해요. 굳이 안 해도 되는 일을 많이 하게 되거든요. 예를 들면 책 같은 거, 영화도 그렇고, 거기에 쓰는 감정 소모가 정말 커요. 마음에 들지 않는 영화를 보면 화가 나서 하루를 망쳐버려요. 그래서 친구들이 저랑 영화를 잘 안 보려고 하거든요. 그리고 책은 중간에 끊는 걸 못해요. 아니다 싶으면 멈추면 되는데 끝까지 봐야 해요. 어쨌든 간에 끝장을 봐야 되는 게 있어요. 이게 다 호기심이잖아요. 사람에 대해서도 그런 것 같아요. 하지만 모든 사람이 궁금하진 않거든요. 그래서 어떤 사람은 저한테 심하게 무심하다고 해요. 제가 관심을 갖는 사람은 딱 한 줌이니까요. 그렇게 좀 선택적인 호기심?

지금 얘기하고 싶은 영화가 있어요?

<멜랑콜리아>요. 너무 좋았거든요. 너무너무.

그 영화의 마지막 장면을 어떤 느낌으로 얘기할지 궁금하네요.

사람들이랑 이 영화에 대해 너무 얘기하고 싶었어요. 저는 진짜 진짜 좋았어요. 연기도 너무 좋고. 아, 그때 제가 사실 상황이 안 좋을 때 봤어요. 지치고 좀 힘들 때? 그래서 찾다보니 그런 감정에 대해 다룬 영화라서 어느 날 봤는데, 보고 나서 며칠을 못 헤어 나오기도 했어요.

자매인 두 여성이 지구 종말이라는 상황 앞에 서서히 그리고 완전히 달라지죠.

맞아요. 언니와 동생이 다르잖아요. 동생은 우울증 환자고 언니는 일상에 잘 적응하면서 사는 현실적인 사람인데, 지구 종말을 알고 난 후부터 동생은 딱 안정감을 갖게 되고 언니는 힘들어하기 시작하죠. 삶에 대한 애착 때문에 그렇게 되는 게 아닐까. 언니는 가져야 하는 것과 갖고 있는 것과 앞으로 가져야 하는 것이 있는 사람이니까, 지구가 없어지고 자기가 없어진다는 것에 대해 생각해본 적도 없고 왜 없어져야 되는지도 모르는, 그래서 무섭죠. 동생은 우울증 환자인데, 내가 없어진다면? 나는 무엇일까? 그런 생각을 끊임없이 고찰하는 인간이었기 때문에, 지구 종말에 대해 대수롭지 않게 어쩌면 가장 이상적인 결말이라고 생각했을 거예요. 공평한 결말이잖아요. 처음부터 끝까지 그렇게 다 담아내는 감독이 너무 대단했고.

지독하죠.

네, 진짜 지독하다. 정말 지독하다. 관객이 이기나 감독이 이기나 해보자 싶은. 그래서 너무너무 좋았어요. 특히 우울증에 대해 제일 끈질기고 진실되게 담아낸 영화가 아닌가. 아, 최근에 본 <플로리다 프로젝트>도 좋았어요. 상영관도 그렇게 많지 않고 씨네큐브 이런 데서 하고 있을 거예요. 영화 끝나고 좀 멍했거든요. 끝났어? 끝난 거야? 이렇게? 그러다 영화관 나와서 주차장까지 걸어가고 찬 바람 부는데 갑자기 머릿속에서 샤샤샥 정리가 되더니 ‘이 영화 진짜 좋다.’ 이렇게 되는 거예요. 정말 영화관 쪽을 다시 돌아봤어요.

혹시 자신의 노래도 그렇게 느낀 적 있어요?

아무래도 노래보다는 가사에 종종 그런 걸 느낄 때가 있어요.

나눠서 보자면, 노래의 여러 요소 중 아이유에게 가장 중요한 건 가사인가요?

그런 것 같아요. 어, 노래는 크게 두 가지로 나뉘는 것 같아요. 목소리가 있고 거기에 말을 얹는 것. 그리고 말이 있고 거기에 음을 얹는 것. 저는 언제나 후자인 것 같아요. 이상하게 처음부터 그랬던 것 같고 지금은 더 심해졌어요. 뭐가 더 좋다고는 할 수 없는데, 전자의 경우에는 좀 더 사운드나 테크닉이 발전할 수 있겠죠. 음악적인 이해와 ‘음학’적인 이해가 더 깊어질 수 있을 거예요. 후자는 이 노래라는 걸로 내가 만들어낼 수 있는 가장 커다란 결과가 무엇일까 좀 더 생각하게 되는? 내가 이 노래를 부르면, 가사를 이렇게 써서 사운드에 맞춰 이 정도의 힘을 실어 노래를 부르면, 과연 무엇이 어떻게 될까. 노래라는 건 사실 진짜 자그마한 건데요. 그 자그마한 것으로 가장 크고 효과적인 결과를 얻을 수 있다면 그게 무엇일까. 더 많이 생각하게 되는 것 같아요.

작사와 시를 구분하자면 어떤가요?

작사는 결국 노래와 만나야 완성되기 때문에, 어쨌든 간에 멜로디와 목소리를 만나야만 완성이 된다는 점에서 다르다고 생각해요.

그럼 평소에 아이유는 시를 쓰나요, 작사를 하나요?

저는 그냥 말을 하는 것 같은데요. 많이 써요. 예전에는 좀 반반이라서 작곡을 하면서 말이 붙는 경우도 있었거든요. 근데 요즘에는 거의 90%의 확률로 써놓은 글에 멜로디를 추가하는 식으로 작업하고 있어요. 네, 말이 저는 1번이에요, 노래를 할 때는.

소설을 많이 읽어요 아니면 시집을 많이 읽어요? 운문형 인간과 산문형 인간이 있다는 생각을 하거든요.

비슷하게 읽어요. 저는 사람 자체는 산문형인 것 같아요. 근데 되게 운문형을 꿈꾸는 산문형이랄까요?

제가 이 질문을 만들면서 쓴 메모 보여줄까요? “아이유는 소설을 많이 읽지만, 시를 좋아하고 어려워하며 쓰고 싶은 사람이 아닐까.”

오, 맞아요. 어떻게 아셨지? 맞아요. 저는 간결한 게 멋지다고 생각해요. 제가 그러지 못한 인간이라 동경이 있는 것 같아요. 저는 간결한 인간은 아니라서 설명이 많이 필요하거든요. 그런데 아주 심플하게 딱 정리를 하는 사람을 보면 멋지죠. 그래서 따라가고 싶은? 하지만 아직 산문형 인간인.

그렇다면 아이유에게 곡을 붙이거나 목소리를 내는 일이란 내 말과 글이 기댈 수 있는 곳이자 힘이겠네요.

맞아요. 왜 지금 이 단어가 생각나는지 모르겠는데, 어떤 ‘기회’라는 생각이 드네요. 나라는 인간을 한 번 더 설명할 수 있는 기회? 한 번 더 정리해서 설명할 수 있는 기회가 되는 것 같아요. 그래서 작사하는 게 너무 좋아요. 가장 힘들지만요. 사실 요즘 너무 바빠요. 드라마 촬영을 하고 있는데, 생각해야 할 게 굉장히 많은 캐릭터라서 거기에 몰두하다 보니, 실제로 몸도 무척 바쁘고요. 근데 그 와중 앨범 작업도 해야 하기 때문에 작사도 슬슬 시작하고 있어요.

바쁜 와중에 작사를 하면서 또 다른 힘을 얻는군요.

맞아요. 저는 무대를 하고 났을 때 한 번도 ‘아, 나 너무 멋져. 나 너무 좋아” 이랬던 적이 10년 동안 한 번도 없었거든요. 그리고 어떤 활동을 했을 때도 그런 적은 없었던 것 같아요. 근데 희한하게 가사를 딱 완성하고 나면 제가 너무 좋은 거예요, 스스로가. 제가 가지고 있는 여러 모습 중에 가장 좋은 모습이 가사를 쓰면서 나타나는 것 같아요. “이거 얼마 없어, 지은아. 네가 쓸 수 있는 줄이 몇 줄 안 돼.” 글이라는 거는 끝없이 써도 되잖아요. 마침표도 없이 써도 되지만 가사는 어쨌든 4분 정도 안에 결과를 내야 하기 때문에, 칠 거 치고 깎을 거 깎고 그럼에도 불구하고 이 말을 꼭 남겨야겠다 싶은 것만 딱 함축적으로 남겨야 한단 말이에요. 그러니까 결국 남은 핵 같은 거죠. 그런 걸 보면 ‘내 안에 꽤 좋은 게 있네’ 생각이 들어요. 그래서 가사를 쓰는 제가 좋아요.

좋은 말이네요. 좋네요. 계절을 타나요?

계절요? 오늘은 미세먼지도 ‘좋음’이더라고요. 일해도 너무 에너지 있게 할 수 있을 것 같고. 그냥 놀러 가도 좋고. 다음 달, 그다음 달, 그 다다음 달 생각하게 되고. 이게 참 좋은 것 같아요. 겨울에는 그런 생각을 많이 안 했거든요. 내가 3월에 뭐 하고 있을까, 4월에 뭐 하고 있을까. 그 생각을 아예 안 했어요. 지난겨울이 유독 춥고 쓸쓸했거든요. 근데 5월엔 뭐하지, 6월엔 뭐하지, 여름엔 뭐하지 이런 생각이 슬슬 드는 걸 보면 녹았구나, 완전히. 그런 생각이 들어요. 봄 되니까 기분 자체가 너무 달라지더라고요. ‘야, 진짜 나는 심플한 인간이구나.’ 그러고 있어요.

매번 돌아오니까 익숙한 것 같지만 가장 새로운 게 이 계절이잖아요. 지금 이 봄을 다섯 가지로 얘기한다면요?

봄요? 다섯 가지 정도로? 일단 미세먼지를 빼놓을 수 없겠네요. 미세먼지는 다섯 가지 안에 꼭 들어갈 것 같고. 또 진달래가 생각나요. 진달래 참 좋아하거든요.

진달래와 철쭉과 영산홍 같은 것을 구분하나요?

철쭉까지는 구분할 수 있어요. 저희 할머니께서 꽃을 좋아하셔서 어릴 때 옥상이 그냥 꽃밭이었어요. 할머니께서 저를 매일 옥상으로 데리고 올라가 “이건 하늘매발톱이고, 이건 나리꽃인데 잘못하면 점박이가 여기로 옮을 수 있고” 다 가르쳐주셨어요. “이건 월계수고, 이건 철쭉, 이건 진달래.” 어릴 때 꽃을 많이 보고 컸어요. 진달래가 좋아요. 따뜻하고 좀 촌스럽잖아요. 그게 참 사랑스러워요. 진달래라는 이름도 좋고. 그리고 세 번째 단어는 연인을 고르겠어요. 왜냐하면 걷기만 해도 사랑에 빠질 수 있는 날씨니까.

그 말에는 자신을 포함하지 않는 의지가 있네요?

네, 저는 그렇지 않거든요. 저는 주로 겨울에 사랑에 많이 빠지는 것 같아요. 쌀쌀해졌을 때 저는 사랑에 빠져요. 봄에는 사랑했던 기억이 별로 없어요. 제가 봄에 사랑에 빠지는 사람이었다면 연인보다 사랑이라고 표현했을 텐데, 별로 그렇지 않으니까 연인, 연인들, 이렇게 고르게 되네요. 그리고 뭐가 있을까. 봄 하면 한강?

창으로 강변이 보이나요?

네, 한강이 바로 보이거든요. 그거 우울할 거라고, 엄마는 처음에 좀 말리셨는데 크게 그런 것 같지는 않고, 강이 보이는 데서 살면 아무래도 사람들을 보게 돼요. 저녁에 운동하는 사람들이나 낮에 피크닉 나온 사람들. 보면서 그런 생각을 했어요. ‘아, 미세먼지 속에서도 사랑하는 사람들은 저렇게 건강하구나, 사람이 참 강하구나’(웃음) 그런데 저는 그걸 못하는 사람이거든요. 저는 봄 안에 별로 있어 본 적이 없는 것 같아요. 봄에는 주로 관찰을 하죠. 지금 세 개 했나요? 미세먼지, 연인, 진달래, 한강. 네 개구나. 하나는 뭐가 있을까.

슬리브리스 터틀넥 톱은 그레이양(Grey Yang).

추천하는 단어가 있어요. 밤, 봄밤.

봄밤! 오, 맞아요. 심지어 제가 요즘 쓰고 있는 것 중에 봄밤이라는 제목의 글도 있어요. 봄밤 진짜 좋고 너무 슬프고 진짜 찰나라는 느낌이 들잖아요. 봄이라는 계절 자체도 찰나. 진짜 순식간인데 봄밤은 더 그런 것 같아요.

일본어로 봄이 ‘하루’라는 발음이라는 것도 재미있죠. 봄은 하루뿐이야, 책에 그런 말을 쓴 적도 있어요.

진짜 그렇네요. 봄은 하루뿐이야. 중의적이네요.

이제 계절에서 소리라는 낱말로 이어가볼까요?

저는 소리 자체에 엄청 민감해요. 어려서 프로듀서나 작곡가들이 “너 귀가 진짜 예민하다” 이야기를 해주실 때는 그냥 흘려보냈는데, 크고 나서 저를 조금 알게 되니까 내가 소리에 진짜 예민하구나 그런 생각이 들더라고요.

예를 들자면요?

제가 절대음감은 아니거든요. 기분으로 뭔가 아는 거예요. 그냥 이렇게 말해요. “소리가 나빠.” 정확하게 문장이나 수치로 얘기할 수 있는 게 아닌데 그냥 “이 소리 느낌이 나빠” 그러면 정말 뭔가 있더라고요. 저랑 가장 음악 작업을 많이 하는 이종훈 씨는 그걸 알아요. 띠동갑인데, 어릴 때는 저를 많이 케어하고 가르쳐주시고, 뭔가 제 취향의 70% 정도는 그분이 만들어주셨죠. “어, 이거는 좋은 음악이야, 너는 이런 걸 좋아해야 해.” 그런 식으로 배운 취향이 진짜 좋은 것이었어요. 지금의 저를 구성하는 아주 중요한 것들이 됐고요. 말도 잘 통하고, 제가 아는 사람 중 제일 똑똑해요. 특히 콘서트 할 때 절대 없어서는 안 되는 분이에요. 컨디션 안 좋을 때는 소리를 막 귀가 거부한다고 해야 되나? 콘서트 할 때 가끔 그렇거든요. 공연이 서너 시간 넘어가기 시작하면 귀가 막 “나 이제 안 받아, 소리 안 받아”(웃음) 이 정도가 돼요. 다 들리긴 들리는데 이걸 해석할 수가 없다, 이 소리가 해석이 안 된다, 진짜 패닉이 올 때가 있거든요. 그럴 때 이종훈 씨를 봐요. 올리고 낮추고, 괜찮아 괜찮아 인이어에 이야기해줄 때도 있고. 요즘 들어 결국 노래는 귀로 하는 건가 생각해요. 목으로 하는 게 아니라 귀로 하는 것 같다는 생각이 들어요.

자기 노래를 많이 듣나요?

작업할 때는 많이 듣고 발매하고 나서는 가끔 들어요. 잠귀도 엄청 밝아요. 그래서 불면증에 시달릴 때가 많은데 그것도 귀 때문인 것 같아요. 아무튼 이 귀가 엄청 큰 요인이 돼요.

지금 생각나는 가장 좋은 소리는 뭔가요?

유인나 씨의 목소리요. 저는 언니가 방송에 나올 때처럼 뭔가 딱 의식을 가지고(웃음) 좋은 소리를 내려고 했을 때보다 그냥 평상시에, 이 사람 목소리 정말 예술이다 어떻게 어떤 음역대에서도 이렇게 고른 톤을 유지하나, 그러거든요. 기쁠 때든 놀랄 때든 어떤 감정이라도 듣기가 좋아요, 인나 언니의 목소리는.

유인나 씨가 노래도 잘하나요?

노래는 잘한다기보다(웃음). 근데 진짜 좋은 목소리. 성대 자체도 엄청 튼튼할 거예요, 분명히.

다른 사람의 목소리로 자신의 가사를 노래하게 하는 것은 점점 흥미롭나요?

아직은 제 글이 도움이 될 것 같은 사람한테만 작사를 했어요. 근데 이런 점이 있어요. 제가 직접 부를 때는 알아서 커버할 수 있는 게 있죠. 사실 어떤 단어는 노래 부르는 사람 입장에서 반갑지 않은 발음이지만 작사가의 마인드로 포기할 수 없으니까 꾸역꾸역 집어넣을 때도 있어요. 그래도 제가 쓴 거니까 저는 이해를 하잖아요. 발음할 때 속임수를 좀 쓰더라도 이 가사를 꼭 써야겠다, 좋게 만들 수 있다, 책임질 수 있다, 근데 다른 가수에게 줄 때는 아무래도 조심스럽죠. 그렇긴 하지만 제가 좋아하는 목소리를 가진 다른 가수의 노래에 가사를 쓰는 것은 항상 도전해보고 싶은 일이에요.

갑자기 묻고 싶은데, 아이유는 나중에 어떤 사람이 되어 있을까요?

나중에는 아주 꼬장꼬장한 사람이 되어 있을 것 같아요.(웃음)

그때도 초콜릿을 좋아할까요? 요새는 어떤 초콜릿을 좋아하죠?

안에 아몬드가 있다거나 그런 거 안 좋아해요. 아몬드나 누가나 캐러멜이 들어 있는 그런 거 말고, 그냥 밀크 초콜릿. 깨끗하고 약간 두꺼운. 그래서 툭 부러지는.

다크 초콜릿은 어때요? 위스키와 어울리는데.

너무 쓴맛은 싫어요. 술은 마시는데, 위스키는 안 좋아해서 그런 초콜릿은 먹을 일이 없어요.

‘위스키’ 발음할 때 표정이 완전히 일그러지네요. 그렇게도 싫은가요?

저 티 나죠? 싫어하는 거 이야기할 때는 오만상을(웃음) 막 이렇게 돼요.

고른 단어 중에 크림색도 있어요. 초콜릿과 크림색 중에 하나를 고르려나 했는데 둘 다 골랐네요.

크림색은 왜 선택했냐면 도대체 어떤 질문이 들어올까 궁금해서요.

동화 같은 무드가 생각나서 고른 말이에요. 아이유 씨의 이미지 중에 동화가 제겐 있거든요. 조금 이상한 동화랄까.

저는 크림색이 무슨 색인지 몰라요. 자꾸 헷갈려요. 제가 생각하는 크림색은 생크림색이니까 거의 흰색인데, 그게 크림색이 아니죠. 하늘색? 베이지색? 살구색? 근데 저는 어릴 때 크림색이라는 단어에 꽂혔던 적이 있어요. <작은 아씨들> 같은 책을 읽을 때 ‘크림색 스타킹을 신었다’ 이런 말에 상상을 하는 거죠. 크림색 스타킹? 막 맛있을 거 같잖아요. 크림을 되게 좋아하거든요. 그래서 그 표현을 너무 좋아했어요. 크림색 스타킹이라니.

크림색 스타킹 하니까 ‘분홍신’도 생각나네요. ‘분홍신’이라는 노래가 2013년이죠? 아이유의 지난 10년 중 절반이었을 때네요. 10년이에요, 어때요?

뭔가 크게 다르지는 않은 것 같은데, 몇 가지 확신하게 된 것은 있어요. 나는 이럴 때 이렇구나, 이건 잘 변하지 않는 성질이구나, 이 정도는 ‘픽스’로 두어도 되겠구나, 그런 게 좀 생겼어요. 네, 10년이네요. 사실 근데 3년 때나, 8년 때나 크게 다르지는….

내내 마음에 드는 가수였나요?

음, 제가 어떤 가수였는지는 모르겠어요. 근데 알 수 있을까요? 이 일을 그만둘 때까지? 저는 누군가에게 노래를 불러주니까 누군가의 가수잖아요. 저는 저를 위해 노래를 부르는 쪽은 아니기 때문에 끝까지 모를 거예요, 제가 어떤 가수인지. 그래서 그때그때 조금 더 하고 싶은 말을 할 수 있는 것 같아요. 스스로를 딱 어떻게 정의해야 할지 모르겠으니까요. 늘 정의는 하고 싶어요. 조금 간단해지고 싶으니까.

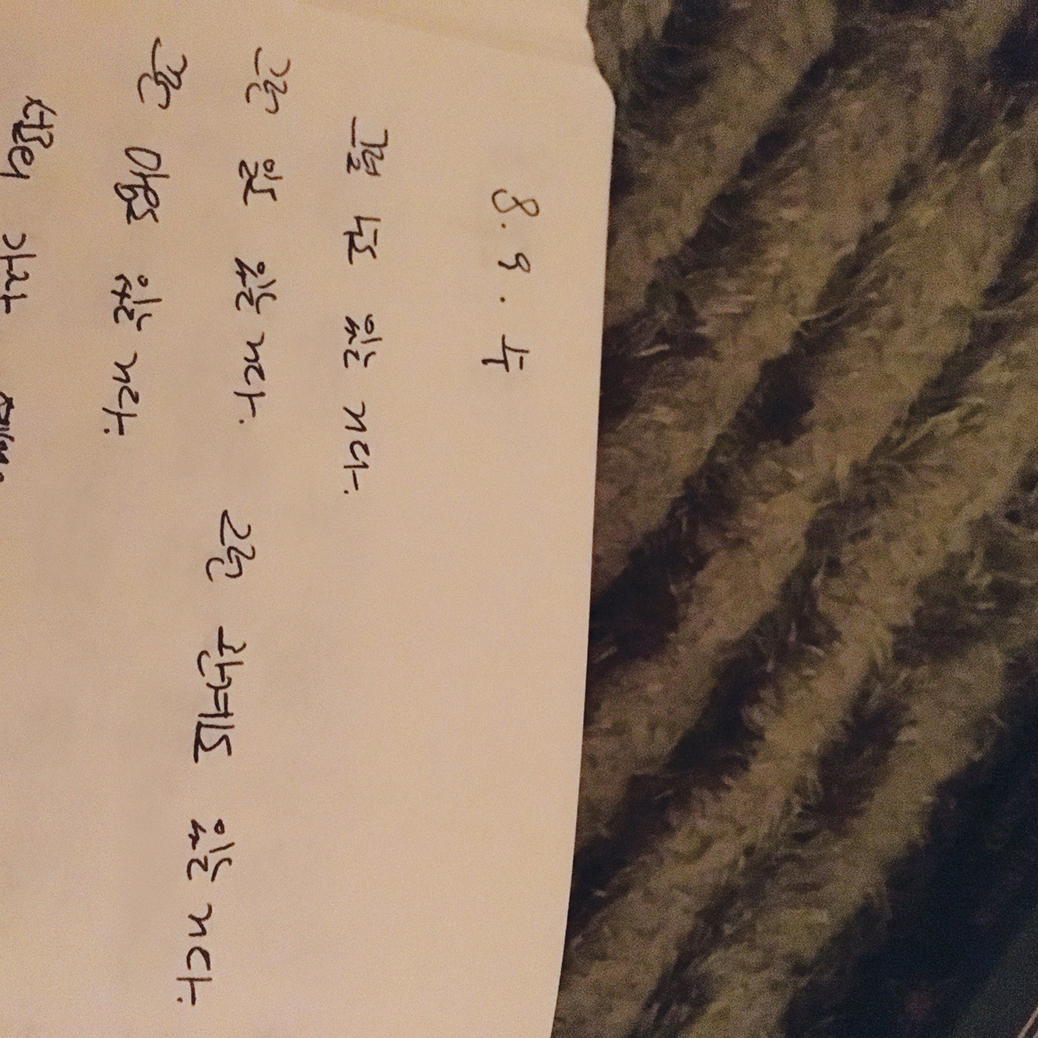

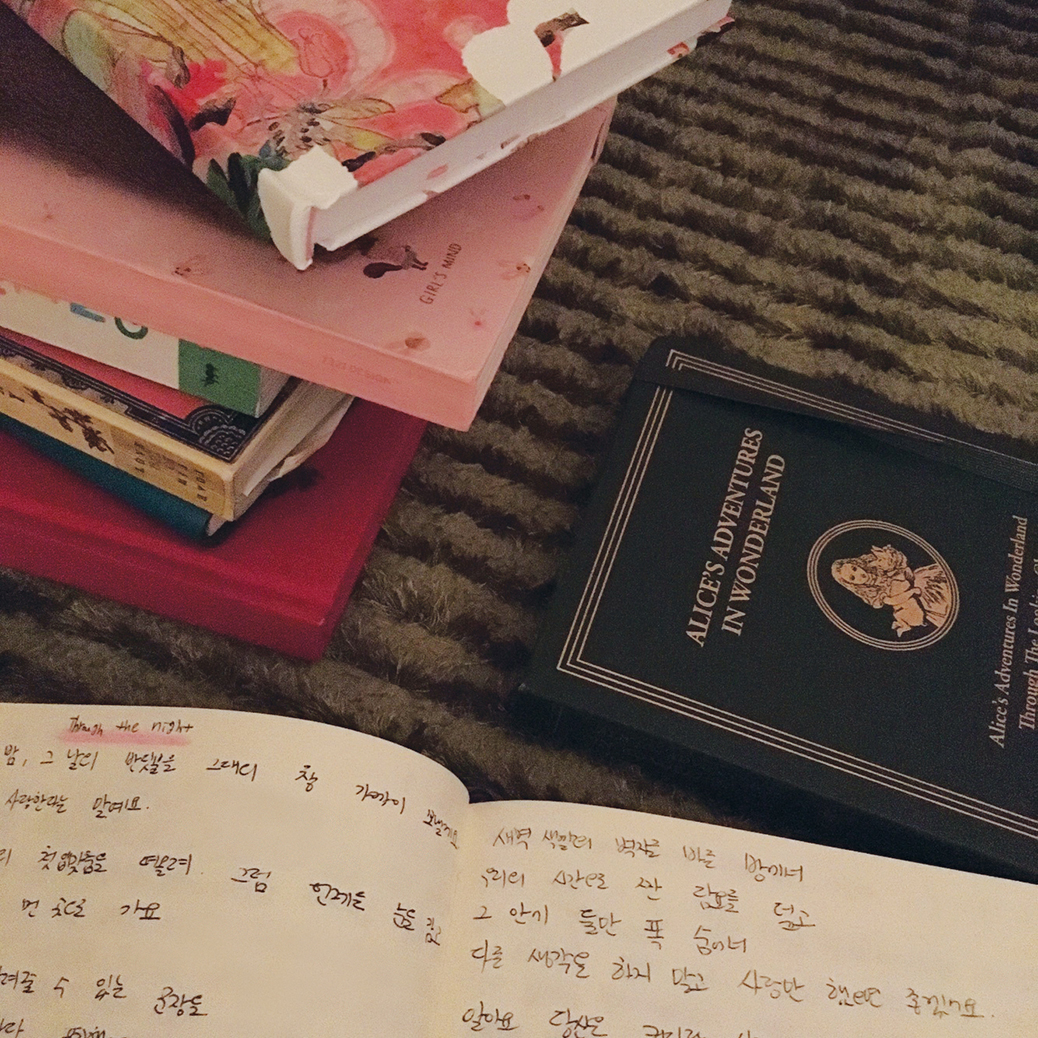

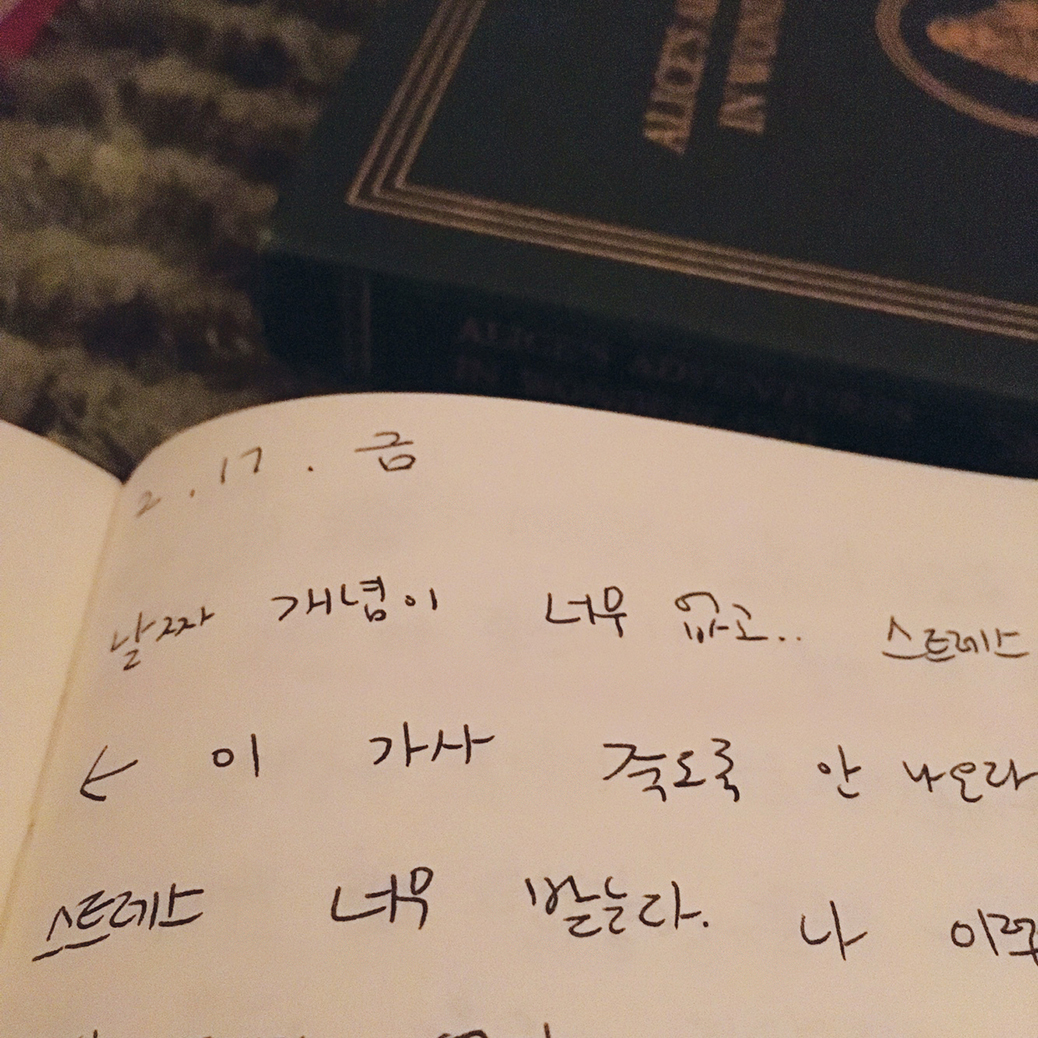

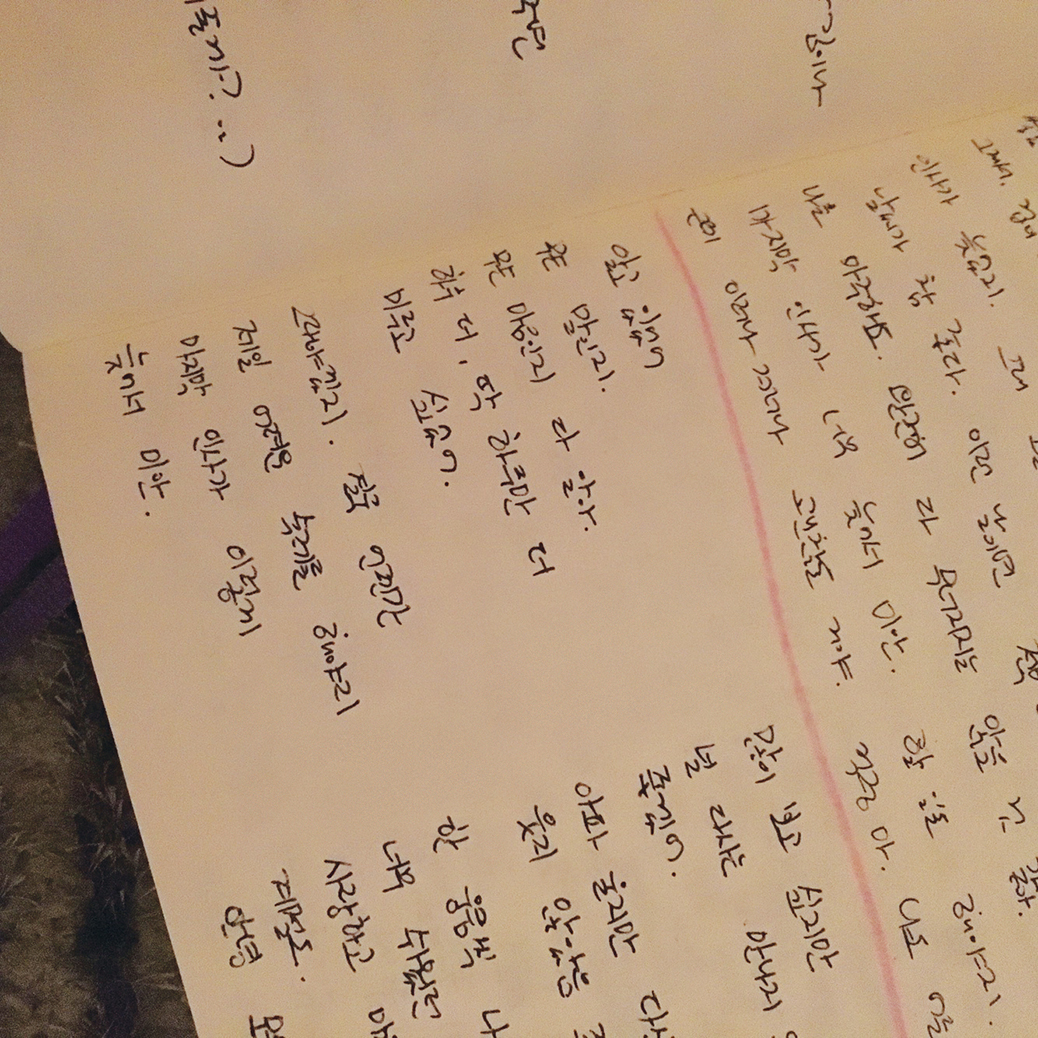

종이에 펜으로 뭔가를 쓰는 모습. 가사든 일기든 뭔가를 쓰는 아이유의 이미지가 생각나서 고른 낱말은 기록입니다. 10년은 자체로 기록일 테지만, 아이유 자신만의 기록이라면 뭘까요? 그래서 숙제를 하나 주고 싶은데, 10년 속에서 아이유의 기록을 골라서 보여주겠어요?

네, 제가 기록은 항상 하니까 뭐가 있을지 가만히 생각해볼게요.

일주일 뒤, 아이유는 자신의 기록을 직접 사진 찍어 <데이즈드>로 보냈다.

아이유가 고른 아이유의 기록